![[お知らせ]会員ログインページ「よくある質問やトラブル解決法」](https://kuad-tougei.net/wp/wp-content/uploads/2025/09/07.png)

日頃より陶芸同窓会活動へのご理解・ご協力を賜り、誠にありがとうございます。

陶芸同窓会では、会員同士の交流をより深め、作陶活動に役立つ情報の発信など同窓会の役割を広げる新しい取り組みを推進しています。

その一環として、2025年10月7日、陶芸同窓会の会員名簿管理をクラウド型会員管理サービスに移行しました。

新しい名簿では、[会員ページ]を通じて、同窓会企画行事のご案内や作陶活動に役立つ[会報メール]の受信設定や会員様ご自身による[会員情報の管理]が可能です。

会員ページにログインしていただく際の、よくある質問やトラブル解決法については、「会員ページ案内(Q&A)」ページをご覧ください。

![[展覧会]12/3-7『谷 美惠子 作陶展(神奈川)』](https://kuad-tougei.net/wp/wp-content/uploads/2025/11/2511exh_tani_a.jpg)

・日時: 2025年12月3(水)〜7日(日) open 10:00〜16:00

・出展者・ 谷 美惠子 (通信2001年度卒)

・会場:ギャラリー碧(へき)

・会場所在地:〒250-0851 神奈川県小田原市曽比323 小田急線栢山(カヤマ)駅から徒歩7分

・会場連絡先:0465-36-1000

・会場ホームページ(URL):https://toyoshimakinenkan.com/

・会場マップ:Googleマップ

![[展覧会]11/18-21『第20回 陶望舎展(銀座)』](https://kuad-tougei.net/wp/wp-content/uploads/2025/11/2511exh_tbs_ec.jpg)

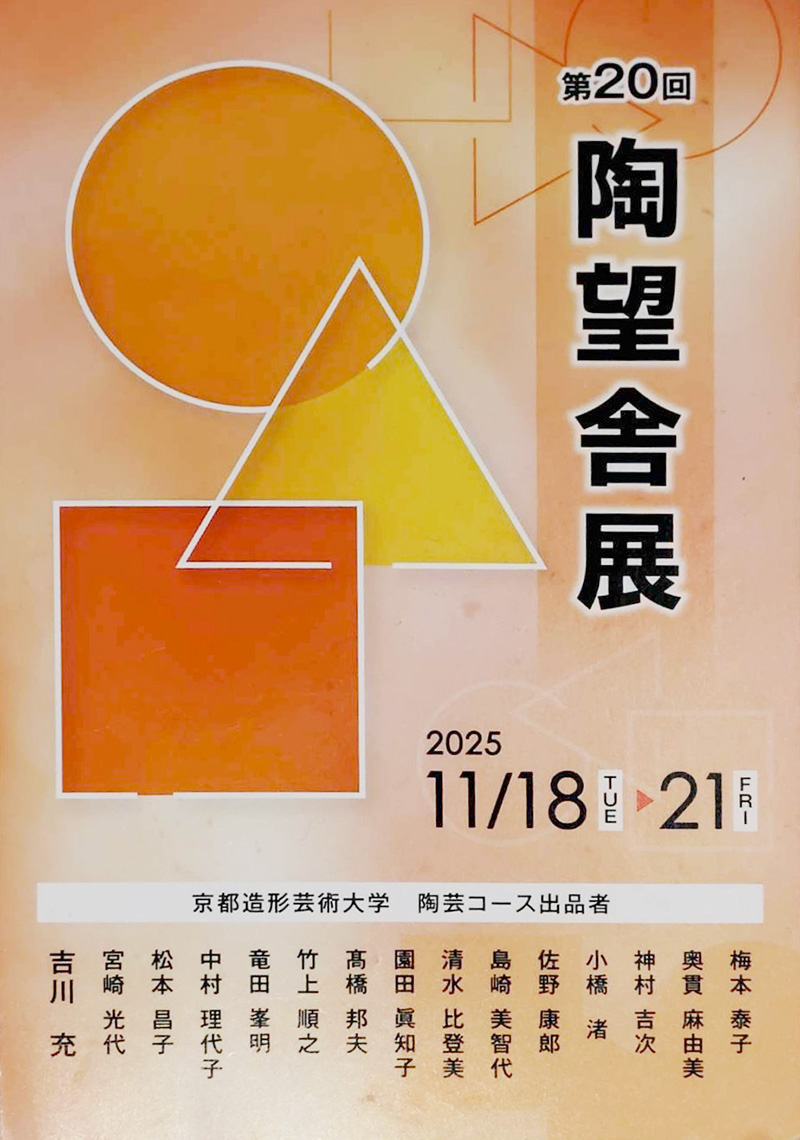

日時:2025年11月18日(火)〜21日(金) 10:00〜18:00

*18日は12:00より、21日は16:00まで

出展者:橋本泰子、奥貫麻由美、神村吉次、小橋 渚、佐野康郎、島崎美智代、清水比登美、園田 眞知子、高橋邦夫、竹上順之、竜田峯明、中村理代子、宮崎光代、吉川充 先生

会場:銀座第7ビルギャラリー 地下一階

会場所在地:〒104-0061 東京都中央区銀座 7-10-16 銀座第7ビル

会場ホームページ(URL):http://www.mca-mcae.co.jp/gallery.html

会場マップ:Googleマップ

展覧会初日。吉川充先生が会場にお越しくださいました(写真最前列左)

![[展覧会]11/13-18『土の呟き tweet of earth(東京)』](https://kuad-tougei.net/wp/wp-content/uploads/2025/11/2511exh_tsuchinotsubuyaki_b.jpg)

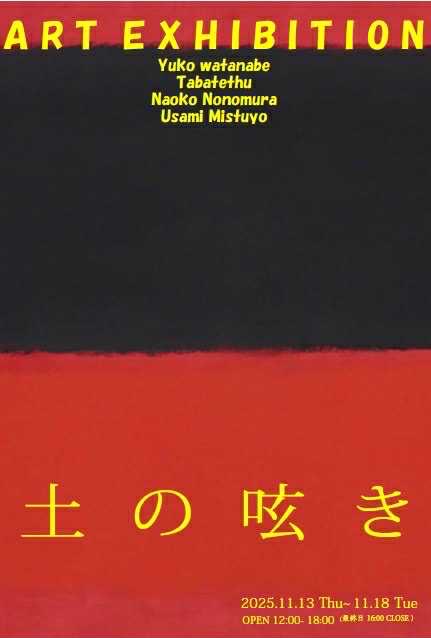

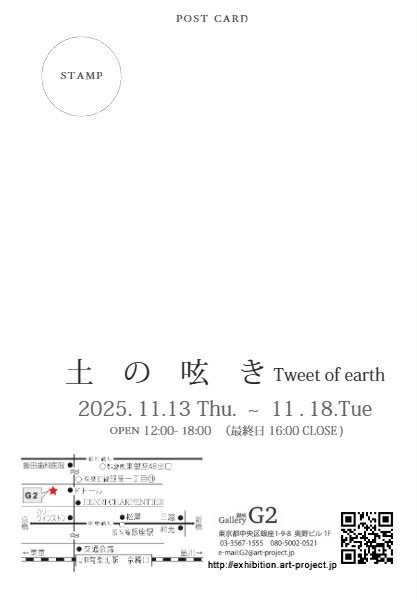

・日時:2025年11月13日(木)-18日(火)open 12:00〜18:00※最終日16:00close

・参加者・出展者:渡邊有子、野々村直子、宇佐美光代、鬼束鐡二郎

・主催者:渡邊有子

・会場:銀座Gallery G2

・会場所在地:東京都中央区銀座1-9-8 奥野ビル1F

・会場連絡先:03-3567-1555

・会場ホームページ(URL):http://exhibition.art-project.jp

・会場マップ:Googleマップ

![[レポート]「第18回神奈川陶悠舎展」拝見しました!](https://kuad-tougei.net/wp/wp-content/uploads/2025/10/2510touyuusyaten_ec.jpg)

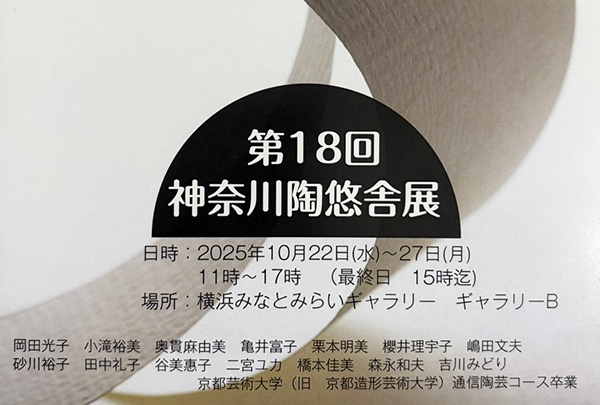

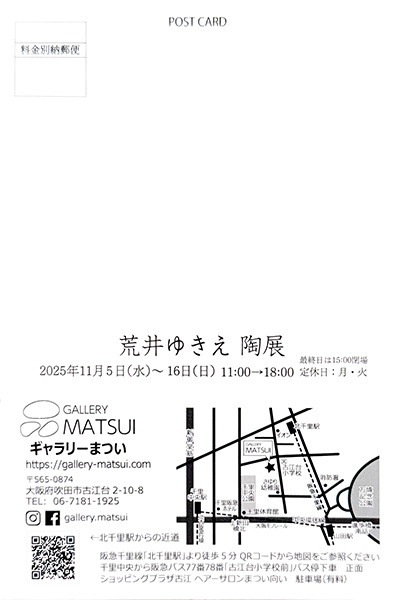

2025年10月22日から27日の間、みなとみらいギャラリーB(神奈川県横浜市)で「第18回神奈川陶悠舎展」が開催されました。

出品メンバーは、入学や卒業年度に関係なく、14名。古くは四半世紀前に通信陶芸コースと出会い、制作を続けている方々もいらして、陶芸にハマる魅力をそれぞれの感性を通して作品に映し出していらっしゃるようでした。

会としての活動も精力的でテーマ作品や染付・練り込みの勉強会を行い、その成果もコーナーを設けて発表されていました。

久しぶりにお目に掛かった方からは「あれ!先生!禿げちゃって!」と突っ込まれながら、懐かしい話に花が咲きました。

18回も展覧会を開催している間には外からは見えないご苦労も多々ある事とおもいます。そのような中でも個々の制作意欲が会を継続する原動力になっているのでしょう。皆さんの熱い想いには頭の下がります。

神奈川陶悠舎の皆さん、お疲れさまでした。また来年、展覧会場で楽しい作品を拝見出来ればと思っています。

又、次の展覧会には参加してみたいと思っている関東方面の方は、是非メンバーの小滝裕美さん<hiromiodk2020★gmail.com>(★は@に置き換えてください)まで問合せしてみてください。新たな世界が広がるかも知れません。

尚、まだ少し時間は掛かりますが、陶芸同窓会でも皆さんのやる気を刺激するような催しを企んで行きます。今後にご期待ください!

陶芸同窓会 副会長 田中良昭

卒業生、修了生が集う一大イベント「ホームカミングデー」(大学主催)が今年も開催されることになりました。

通信陶芸コースにおいても、対面とオンラインのハイブリッド形式による懇親会が開催されます。

当日は、ゲストとして中野悟朗先生をお迎えします。

陶芸同窓会の皆様にとって親睦を深める良い機会です。ぜひご参加ください。

日時:2025年11月1日(土) 15:00-16:00

参加教員名:かのうたかお、中野悟朗

開催形式:ハイブリッド(対面・zoom)

開催場所:NC101

詳しくは、こちらをご覧ください。

京都芸術大学 ホームカミングデー2025 Webサイト

▼https://www.kyoto-art.ac.jp/hcd/2025/

通信陶芸コース懇親会の詳細やzoomリンクは、上記ページの下の方にある、この部分をクリックしてください。

![[展覧会]10/22-27『第18回 神奈川陶悠舎展(横浜)』](https://kuad-tougei.net/wp/wp-content/uploads/2025/10/2510kanagawa_a.jpg)

2025年10月22日(水)─27日(月)

11:00-17:00/最終日15:00まで

横浜みなとみらいギャラリー ギャラリーB

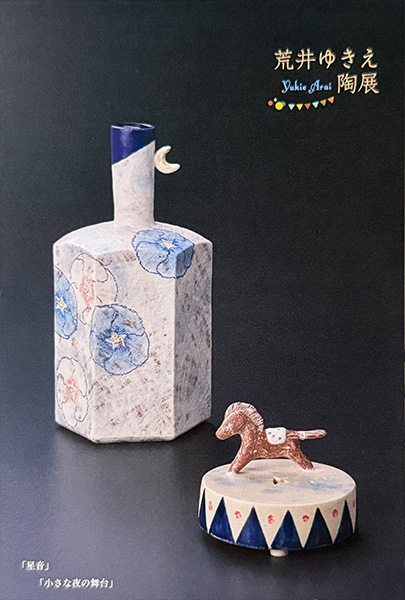

![[展覧会]11/5-16『荒井ゆきえ陶展(大阪吹田)』](https://kuad-tougei.net/wp/wp-content/uploads/2025/10/2510arai_a.jpg)

2025年11月5日(水)─16日(日)

11:00-18:00/最終日15:00まで/定休日:月・火

ギャラリーまつい

大阪府吹田市古江台2-10-8

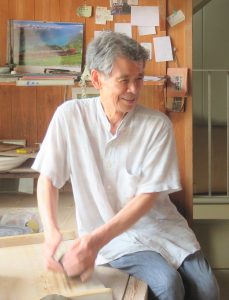

「第16回通信教育課程卒業生・修了生全国公募展」陶芸同窓会主催作品講評会を終えて

久々の企画にあれこれ準備には多少手間取ったものの、何より積極的に作品を制作し、出品くださった皆さんの気持ちに応える為に出来る事は?と問いかけ開催に漕ぎ着けました。参加者は出品者以外に20名以上でした。

当日は、嶋田会長の緩やかな司会に始まり、各出品者の制作意図を聞いた後、かのう先生の鋭い目線や清水先生の穏やかな口調で講評される様子は中々見応えのある風景でした。周りの聴衆も思わず体を乗り出し作品の細部まで覗き込む姿が何度も見れました。

土に対峙し、作品に向き合う時は大体1人で孤独な時間です。稍もすると煮詰まり、進むべき方向を見失ったり、悩んだりする事は日常かも知れません。経験で解決出来る事も有りますが、他の目で見て貰うのも大切な機会だと思っています。

一人一人丁寧に講評されるのはそんな簡単な事ではない筈です。

専任のかのうたかお先生、並びにゲストで講評をお願いした清水六兵衞先生には心より御礼申し上げます。

また、公募展と同時開催されていた「アートマルシェ」には長野の中野姉妹が楽しい作品を沢山出品されていました。彼女達の積極性にはいつも頭が下がります。

最後になりましたが、今回の講評会開催に当たり、大学事務局担当の方にもあれこれアドバイスを頂き、大変お世話になりました。お陰様で無事に開催出来ました。この場を借りて御礼申し上げます。

陶芸同窓会 副会長 田中良昭

同窓会会員の皆様へ

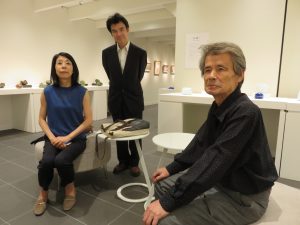

昨年春、私たちの尊敬する恩師林秀行先生が、永遠の旅に出られました。

先生は40年余りの間、私たちの学び舎で多くのことを教えてくださりました。

陶芸同窓会では一昨年秋から先生のインタビューを企画しておりましたが、直前にお怪我で入院

され、ご家族のお力を借りて質問にお答え頂いた次第です。

先生が私たちに伝えたかった思いや、教育への情熱、作品創作の意欲、作家として歩んだ道や、

人生観についてお話しいただきました。

先生のストレートな思いや、お気持ちが詰まったメッセージを、ぜひご一読ください。

末筆ながら、日常にかまけて、この記事掲載までに必要以上の時間を要してしまいました事、ご

協力頂いたご親族はじめ、皆さまには大変申し訳なく、心よりお詫び申し上げます。何卒ご容赦

くださいますようよろしくお願い致します。

陶芸同窓会会長 嶋田ケンジ

2025.9

2024.3.12

・先生が陶芸を生業とするご家庭に育ち、作陶することを仕事として選ぶ切っ掛けなどをお聞かせください。

○ 当時は、長男が家業を継ぐという、言わば理不尽な理由で父親の仕事を手伝っていたんです。

大学生の時、辻晋堂(※1)さんの勧めで「二紀会(※2)」に入って毎年京都市美術館の展覧会に出品していたんですが、家の仕事で手が一杯で「二科会(※3)」に出品していなかった29歳の時、展覧会をやっていた走泥社の八木一夫(※4)さんの誘いで気軽に走泥社に入りました。

当時の五条坂は、登り窯を焼くのは組合のような格好で、それぞれの陶器屋さんが、一ヶ月かかって作った作品や器を決まった日に焼く。その昔は「親の死に目にも会えない」などとも言われていました。

父親の仕事をやっていた時分には電気窯やガス窯になって個人個人で焼けるようになってました。登り窯で決まった日に焼くのが、個人で焼くようになり、形態が一変しましたね。

・お若い頃(学生時代など)の作陶活動やエピソード、好きな作家など教えてください。

○ 京都市立芸大4回生の時に「二紀会」で賞を貰いました。親の仕事をしながら時間を見つけて鉄などの材料で彫刻を作っていました。学生時代は彫刻に憧れていたけれど、25歳で結婚して生活のために食べていかんならん、彫刻は生活から解離しているという思いがあって…この複合的なことがあって走泥社に入ったときは、自然体で仕

事ができるようになりました。

36歳の時「日本陶芸展(※5)」で文部大臣賞を受賞した事が大きな飛躍のきっかけになりました。走泥社に入ったことに後悔はない。八木一夫さん、辻晋堂さんのお陰です。

好きなアーティストはブラック、ブランクーシ…ブラックはちょっと控えめなところ。須田国太郎、京大を出て、ヨーロッパで画業を積み、ブラックに通じるところがある…

・教員としてのご経験や通信教育部の立ち上げ時のエピソードなどお聞かせください

○ 大事なのは「自分に嘘をつかない」「作品、学生に正面から取り組む」この二つは大きな柱と言ってもいいでしょう。

通信教育は訳の分からないところから始めたのが良かったんじゃないかと思います。

人間関係で一度大学を辞めていたのですが、陶芸コースを作り直して欲しいという話があって、それに当たり、自分の思うように正直に取り組むことを前提にすることを約束して…自分の思うような学校にしたい…お互いに真剣勝負で臨みたいという思いやねぇ。通信教育部では通学部で出来ない事をやりたいとも思いました。取り分け学生とのコミュニケーションを大切にする、お互い出会って良かったと思えるようにしたいと。

学内では、学生それぞれ個人としての文化が集まるフォーラムのような雰囲気の中で自由に作陶する。教員と学生との距離、学生同士の距離を縮めるように懇親会や学外学習をやることにしたんです。学外スクーリングで違う窯の焼き物を焼く、2泊3日で窯焚きをするなかで、お互い自由に言い合う雰囲気ができ、人間関係の濃密さが生まれる。卒業後も作陶の活動で繋がっているのは本当に嬉しいことやねえ。

・現在の作品やこれからについてお聞かせください。特に陶胎漆器についてなど?

○ 何年か前に東京の博物館で見た「陶胎漆器」を見て面白いなあと思っていたんです。調べたら縄文時代からあると…たまたま僕の友達の松井くん(※6)がやっていて「松っちゃん教えてくれよ」と言って、教えて貰いに行って…まあ本格的では無いんやけど、どこに魅力があるのか具体的には分かりませんけど、面白そうやなと思ってやり出したんです。まぁいつもの僕のひとつのパターンではあるんやけど…「同じことやっても面白ないや」…何か本格的ではないけど面白い可能性を感じた訳やね。なんか作品の中にね、漆を塗る部分との対比やね。相対的やね…ひとつの事に嵌らずに…類似かな…類似性の中に何か新しいものが出てくるという風に僕は思ってるんです。そこからまた新しい次の文化が芽生えるであろうと思ってるんです。

おんなじ事やってても人間が日々新陳代謝して新しい細胞が生まれる。いつもそんな感じで仕事するんやけどね。 まあ道半ばというかほんの入り口やね。

・これからの人たちにメッセージがあれば

○ 若い人にというと大袈裟になりますけども、上手に小手先で仕事をするのが非常に増えています。え〜それはまあ個々の条件があってそうなってるんやろと思うけど、若い人を含めてやけど…なんか手先の仕事なんやね。そうではなしにもっと五感を研ぎ澄まして仕事をするということが大事やろうと…

心を揺さぶるような仕事にお目にかかることはほぼ無いに等しいと思う。まあ僕を含めてということかも分からんけど やっぱり人の心というか気持ちを揺さぶるような仕事をして欲しいなあ…僕も含めて…なんか今お互いに、ほらええ意味での丁丁発止と違って、多少の妥協と言うか、なあなあでやってるとこありますよね。そうじゃなしにもうちょっと走泥社が最初に掲げた志しのような…

・先生のお好きな言葉の「書生の心意気」とでも言うんですかね?

そうやねぇ…なかなかうまいこと表現できひん…おんなじこと繰り返してんのかも分からんけどな…堂々巡りちゃうかなと思うんやけどね、初めから仕舞いまで。まあそんなとこやろ

・長時間にわたり、ありがとうございました。

(10分54秒)

※

1 辻晋堂氏(1910〜1981)彫刻家、京都市立芸術大学名誉教授

2 二紀会 一般社団法人二紀会、日本の美術団体で公募展である二紀展を主催

3 二科会 公益社団法人二科会、日本の美術団体で絵画部、彫刻部など二科展を主催

4 八木一夫氏(1918〜1979)陶芸家、前衛陶芸集団「走泥社」を結成

5 日本陶芸展 (1971〜2019)毎日新聞社主催の全国公募展 2019年第25回展で終了

6 松井利夫氏(1955〜)陶芸家、京都芸術大学教授、滋賀県立陶芸の森館長